FRANCE INTER; Emission « La tête au carré » (2013) Le burn-out

Des « crises » qui submergent certaines personnes : « une implosion, des larmes, une bouffée de détresse qui submerge, effroi et incompréhension, un vide des profondeurs, une absence qui ressemblait à une folie … Tels sont les symptômes du syndrome du burn-out

Le burn-out, un mal qui concerne 10% des actifs , est un nouveau trouble qui se traduit par un état de vide intérieur proche d’une profonde dépressionAvant d’être un problème individuel, le burn-out est d’abord une pathologie de civilisation.

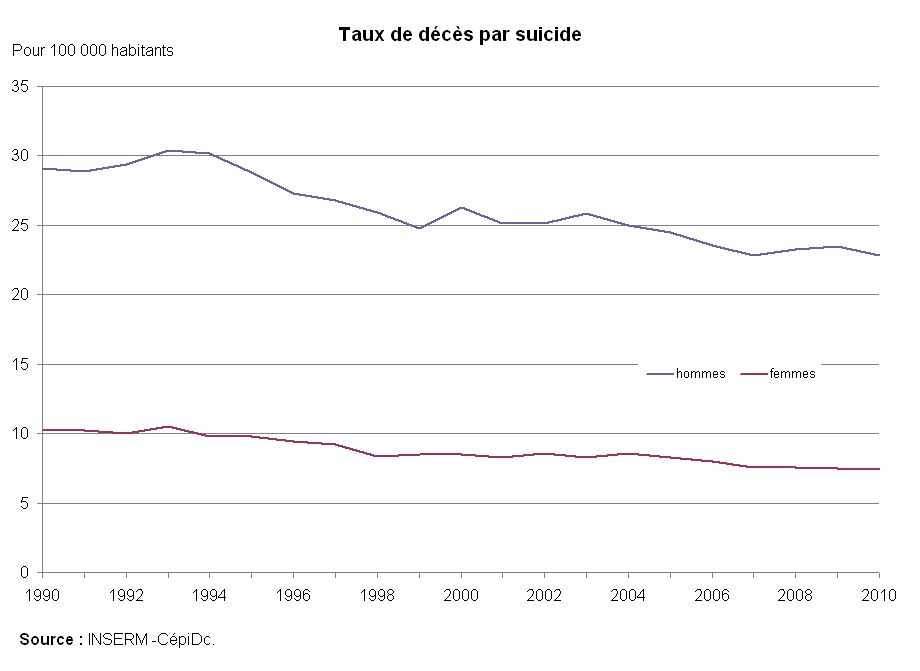

Marquée par l’accélération du temps, la soif de rentabilité, les tensions entre le dispositif technique et des humains déboussolés, la postmodernité est devenue un piège pour certaines personnes trop dévouées à un système dont elles cherchent en vain la reconnaissance. Mais ce piège n’est pas une fatalité. Face aux exigences de la civilisation postmoderne, on peut se demander comment transformer l’œuvre au noir du burn-out afin qu’il devienne le théâtre d’une métamorphose, et que naisse de son expérience un être moins fidèle au système, mais en accord avec ses paysages intérieurs.Qu’est ce qu’un burn-out ? Quels sont les premiers signaux d’alerte ? Y a-t-il un profil, des personnes plus vulnérables que d’autres ? Que faire quand on se sent si mal : à qui en parler ? Burn-out, suicides… Jusqu’où ? Comment en tant que psychologue travaille-t-on sur ce genre de symptômes spécifiques ? Comment se passe une consultation ? Que vous disent les patients victimes de burn-out ? Y a-t-il des secteurs épargnés ?

Subir, s’adapter, résister comment s’opposer à l’accélération du temps, à l’organisation du travail et être reconnu ? Y a-t-il plus de burn-out qu’avant ? Qu’est ce qui a changé dans le monde du travail ? La faute à qui ? Peut-on parler de comportements managériaux maltraitants ?

Pascal Chabot, philosophe et professeur à l’IHECS à Bruxelles, auteur de « Global Burn-Out » de Pascal Chabot Ed PUF Collection Perspectives critiques

Site du réseau « Souffrance et Travail »:

http://prevention.suicide.free.fr/wp-content/uploads/mp3/Le-burn-out.mp3